Mehr als 800 Teilnehmende sowie über 120 Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Baupraxis machten den „Baustellendialog“ von Neues Bauen – 80 Sekunden am 24. und 25. Juni 2025 in der Berliner MaHalla zu einem eindrucksvollen Signal: Für mehr Tempo, bessere Zusammenarbeit und bezahlbares Bauen in Deutschland.

Gebäudetyp E – der neue Standard

Ein wichtiger Meilenstein für kostengünstigen Wohnraum ist erreicht: Der erste skalierbare Gebäudetyp E steht in den Startlöchern. Beim Summit unterzeichneten die Netzwerkpartner Buwog, Goldbeck, Vonovia, Schüco und E.ON eine Vereinbarung zur gemeinsamen Umsetzung. In Bochum entsteht nun das erste Pilotgebäude – mit hoher Prozess- und Betriebseffizienz.

Das Ziel: den Gebäudetyp E bundesweit zur Anwendung zu bringen – als Modell für beschleunigtes, wirtschaftliches und gleichzeitig zukunftsfähiges Bauen. Die Vorteile liegen auf der Hand: kurze Planungs- und Bauzeiten, niedrigere Baukosten, standardisierte Abläufe – und damit ein wirkungsvolles Instrument für mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland.

Praxisnahe Lösungen

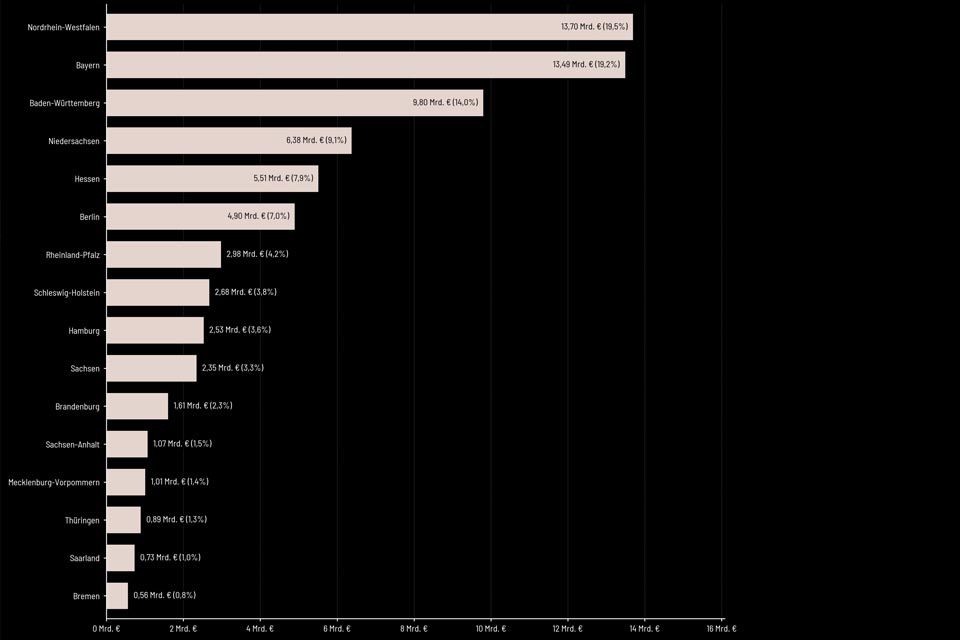

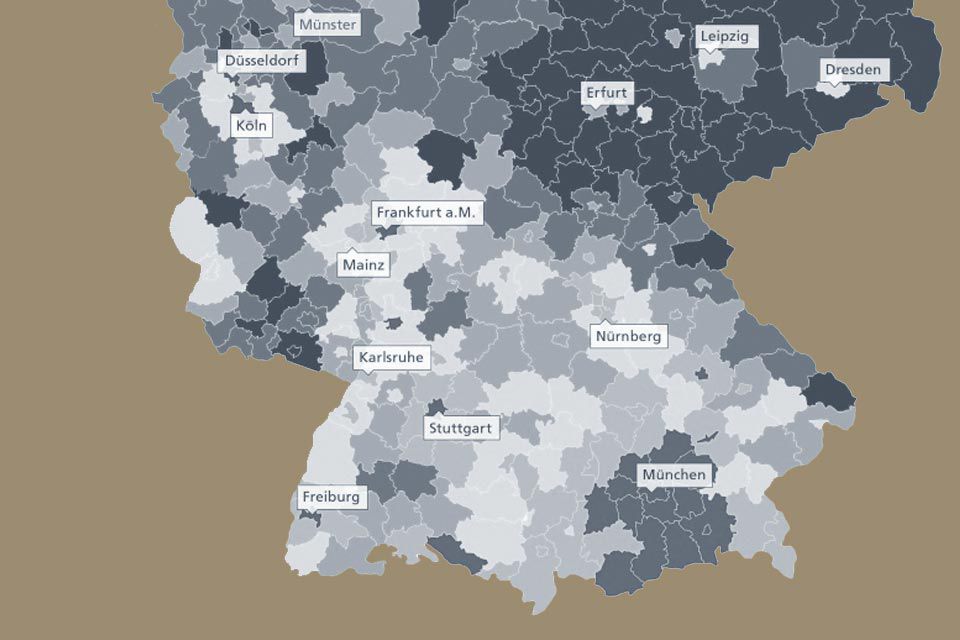

Drei Taskforces des Netzwerks Neues Bauen – 80 Sekunden arbeiten bereits mit Hochdruck an Lösungen für die drängendsten Herausforderungen der Branche. Ein Highlight des Summits war die exklusive Potenzialstudie zum seriellen Dachaufbau, die über 270.000 neue Wohnungen auf bestehenden Gebäuden identifiziert – ermittelt mithilfe künstlicher Intelligenz, die mehr als 22 Millionen Objekte ausgewertet hat.

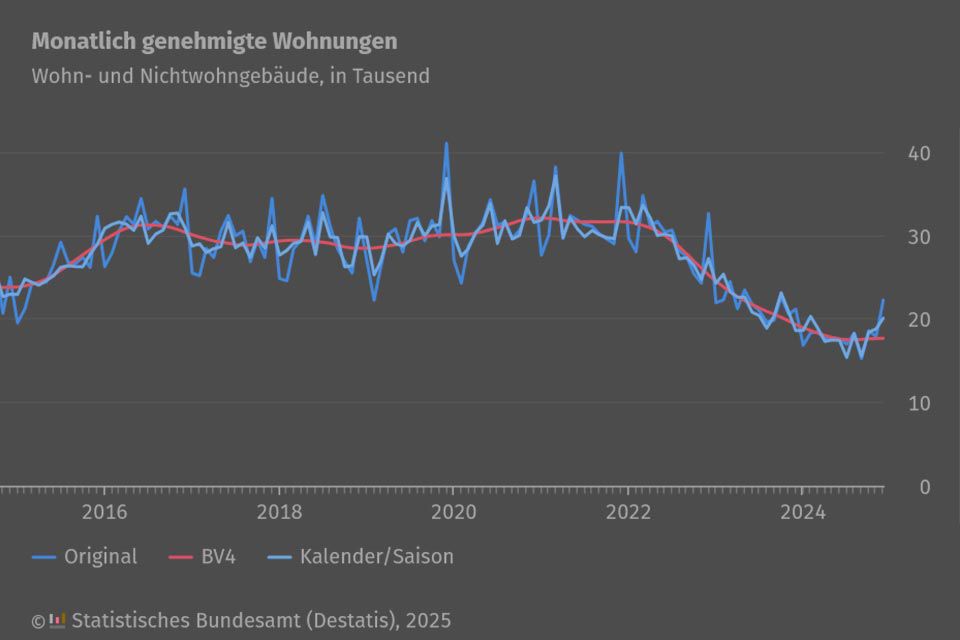

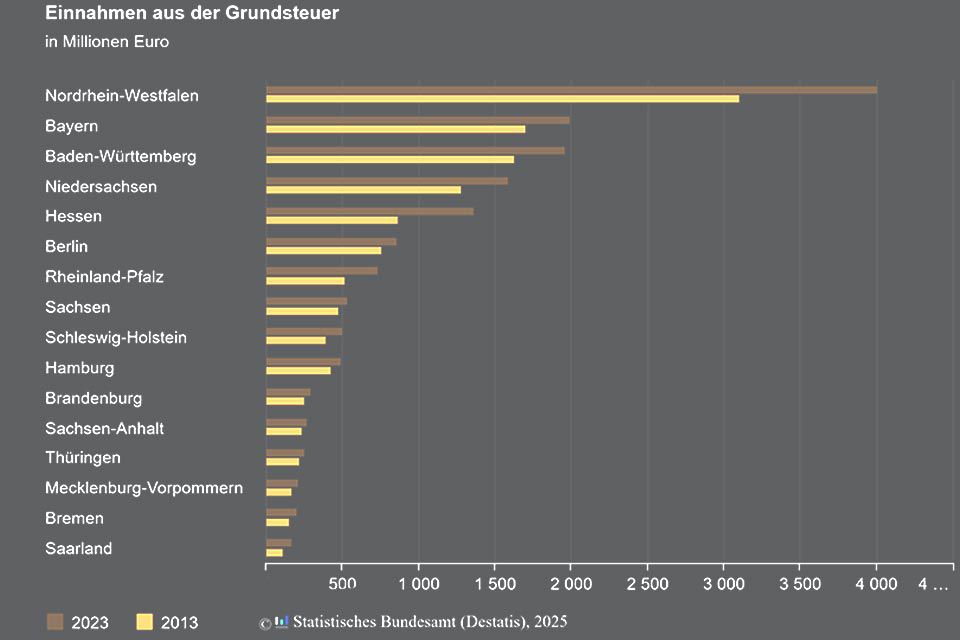

Auch wirtschaftspolitisch bieten sich konkrete Hebel: Die von Ökonom Prof. Dr. Dr. Bert Rürup geleitete Wachstumsinitiative Wohnungsbau zeigte, dass bereits die Realisierung genehmigter, aber noch nicht gebauter Projekte kurzfristig ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 0,5 % ermöglichen könnte – ein starkes Argument für beschleunigtes Handeln.

Zu den Mitgliedern der Taskforces gehören unter anderem:

Prof. Dr. Ing-habil. Christoph van Treeck (RWTH Aachen), Dr. Birgit Guhse (Arcadis), Dr. Daniel Schubert (Westenergie), Alexander Rychter (GdW), Matthias Günther (Pestel-Institut), Uwe Eichner (VIVAWEST), Jörn-Michael Westphal (ProPotsdam GmbH), Prof. Dr. Bert Rürup, Prof. Michael Voigtländer (IW), Robert Kroth (Neues Bauen – 80 Sekunden) und Christoph Heidenreich (Stadtbaurat Gelsenkirchen).

(Foto: Christian Wyrwa)

Ob KI-gestützte Baustellenplanung, digitale Quartierslösungen oder zirkuläre Materialsysteme – die MaHalla wurde für zwei Tage zum lebendigen Innovationslabor. Der direkte Austausch zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Startups bot nicht nur wertvolle Impulse, sondern auch konkrete Anstöße zur Umsetzung.

Quelle: Neues Bauen – 80 Sekunden

Bildquelle: Foto von Andrew Whitmore auf Unsplash